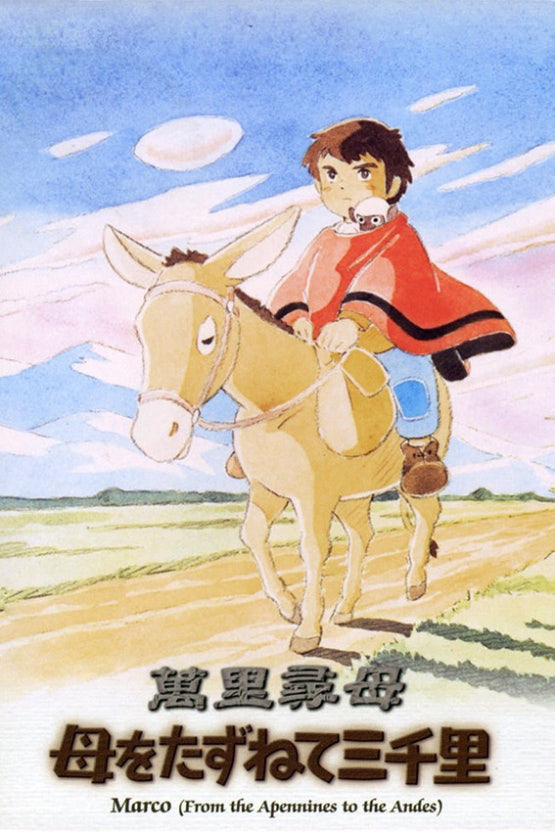

'엄마 찾아 삼만리'는 1976년 일본 후지 TV에서 방영된 세계명작극장 세 번째 시리즈로 이탈리아 작가 에드몬도 데 아미치스의 소설 '쿠오레'의 삽화 에피소드 "마르코 이야기"를 기반으로 제작된 작품이다.

13세 소년 '마르코'가 아르헨티나로 떠난 어머니를 찾아 홀로 대륙을 횡단하는 여정을 중심으로 가족, 빈곤, 이민, 인간애, 희망을 깊이 있게 그려낸 걸작이다.

이 작품은 단순한 어린이용 애니메이션이 아닌 삶의 고통과 사랑의 진실을 정면으로 응시한 현실 서사로 감정의 정직한 묘사, 풍경과 사람의 교감, ‘자립’을 향한 소년의 눈물겨운 여정은 지브리 작품 전반에 영향을 준 서정적 감성과 인문적 깊이의 원형이라 할 수 있다.

다카하타 이사오 감독과 미야자키 하야오 감독 – 정서 중심 애니메이션의 구축

'엄마 찾아 삼만리'는 '알프스 소녀 하이디'(1974), '플란다스의 개'(1975)에 이어 세계명작극장 초기 3대 시리즈 중 하나로 손꼽히며 '삶을 그리는 애니메이션'이라는 방향성이 본격적으로 정착하게 된다.

감독은 다카하타 이사오, 미술 및 설정은 미야자키 하야오, 캐릭터 디자인은 요코야마 미치요, 음악은 키쿠치 슌스케가 맡았다.

다카하타 이사오 감독은 이 작품에서 극적인 사건보다는 감정의 흐름에 집중하며 '마르코'가 겪는 고난과 만남, 감정 변화의 디테일한 흐름을 통해 시청자가 주인공과 함께 체험하는 서사 구조를 완성한다.

미야자키 하야오 감독은 여정의 배경이 되는 이탈리아, 브라질, 아르헨티나의 도시와 자연, 기차역, 항구, 농촌 등 공간의 질감과 공기감을 섬세하게 구성하며 ‘풍경이 감정을 말하게 하는 연출’을 이 작품에서 본격적으로 실험한다.

이러한 연출은 훗날 '센과 치히로의 행방불명'의 욕탕 내부 구조, '마녀배달부 키키'의 유럽 도시 묘사, '하울의 움직이는 성'의 거리 풍경 연출 등으로 이어진다.

마르코 – 가장 인간적인 소년, 가장 깊은 성장을 보여준 주인공

'마르코'는 단지 ‘엄마를 찾아 떠나는 아이’가 아니라 그는 한 가정의 생계가 흔들리는 현실을 감지하고, 고통 속에서도 희망을 붙잡으며, 낯선 땅과 언어, 문화 속에서 스스로 문제를 해결해 나가는 자립적 소년이다.

여정에서 그는 여러 번 기차와 배를 놓치고, 가진 돈을 도둑맞기도 하며, 길거리에서 잠을 자고, 병든 이들과 마주하고, 때로는 거절과 차별도 겪지만 포기하지 않는다. 그는 동정받지 않고, 도움을 요구하지 않으며 자신이 할 수 있는 모든 수단을 동원하여 목적에 도달하려 한다.

'센과 치히로의 행방불명'에서 낯선 세계에서 자립하며 성장하는 '치히로', '마녀배달부 키키' 도시에서 홀로 일하며 정체성 위기를 견디는 어린 마녀 '키키', '바람계곡의 나우시카'에서 끝없는 희생과 책임을 짊어진 리더 '나우시카' 등 ' 마르코'의 캐릭터성은 지브리의 주인공들과 매우 닮아 있다.

'엄마 찾아 삼만리'는 아동 주인공이 세계와 맞서 싸우며 인간성을 잃지 않는 구조의 시작점이 되었다고 볼 수 있다.

공간과 감정 – ‘풍경이 말하는 연출’의 원형

이 작품의 여정은 단순한 지도 위의 거리 이동이 아니다.

'마르코'가 거쳐가는 도시와 자연은 그의 감정 상태를 비추는 거울이자 성장의 무대라 할 수 있는데, 이탈리아 제노바 항구는 어머니를 떠나보낸 장소이자 '마르코'의 결심이 시작된 출발점이며, 지중해를 건너는 배 위에서는 희망과 두려움이 교차하며 바람과 파도가 소년의 불안을 대변한다고 볼 수 있다. 브라질 항구 도시에서는 인종, 언어, 계급의 벽에 마주하며 사회 구조의 차가움을 체험하고, 아르헨티나의 광활한 초원은 상실의 끝에서 다시 희망을 발견하는 공간으로 등장한다.

이러한 공간과 감정의 병렬 구조는 미야자키 하야오 감독의 전매특허가 되었고 지브리 작품 전반에서 반복적으로 활용된다.

이는 애니메이션이 배경을 단순한 ‘무대’가 아닌 '이야기' 그 자체로 기능하는 감정의 공간으로 재정의한 첫 실험이었다.

모성, 사랑, 인간애 – ‘가족’을 넘는 보편적 감정의 울림

이 작품은 단지 ‘어머니를 찾아가는 이야기’가 아니다.

그 여정 속에서 '마르코'는 다양한 형태의 ‘가족’, ‘사랑’, ‘인간관계’를 체험한다.

중간에 만난 아이들과의 짧은 우정, 자신을 위해 밥 한 끼를 내어주는 상인, 그를 도와주는 노파, 동행해준 원숭이 아메치스톤(아메디오), 이들은 모두 생물학적 가족이 아닌 감정으로 맺어진 관계다. 즉, 이 작품은 혈연 중심이 아닌 인간 중심의 가족 구성을 제시하며 타인과의 감정적 유대가 인간을 구원할 수 있다는 신념을 드러낸다.

이러한 서사는 지브리의 '이웃집 토토로', '센과 치히로의 행방불명', '코쿠리코 언덕에서' 등에서 반복되며, 애니메이션이 전하는 가족애는 혈연이 아니라 마음으로 연결된 사람들 간의 이야기임을 보여준다.

고통의 현실을 외면하지 않는 윤리 – 아동 애니메이션의 진보

'엄마 찾아 삼만리'는 아이들이 시청하는 시간대에 방영되었지만, 놀랍게도 ‘죽음, 빈곤, 이민 현실, 사회적 차별’을 가감 없이 묘사한다. 어머니는 병들어 일을 하지 못하고, 아이는 거리에서 구걸에 가까운 노동을 하며, 사회는 그를 불쌍히 여기지만 아무도 근본적인 도움을 주지 않지만 이 작품은 연민을 유도하지 않는다.

오히려 '마르코'를 통해 인간이 어떤 환경에서도 존엄을 지킬 수 있고, 누구도 그 감정을 얕볼 수 없다는 메시지를 전달한다.

이러한 정직한 고통의 묘사는 다카하타 이사오 감독의 연출 철학으로 이어지며, 지브리의 '반딧불이의 묘', '추억은 방울방울', '가구야 공주 이야기'로 계승된다 볼 수 있다.

마르코의 여정은 지브리의 시작이자, 애니메이션의 철학이 되었다

'엄마 찾아 삼만리'는 ‘엄마를 찾아가는 소년의 눈물겨운 이야기’로 기억되지만 그 이상의 가치를 품은 작품이다.

그것은 자립과 성장의 여정이자 감정과 풍경이 어우러진 미학의 실험이며 사회적 구조와 인간성을 동시에 다룬 윤리적 애니메이션이다.

'마르코'는 울지 않으려 노력했고, 도움을 구걸하지 않았으며, 길 위에서 사람을 만나며 자라났으며, 그가 걸어간 그 길은 훗날 지브리가 걷게 될 감정과 현실, 성장과 연대의 여정의 출발선이었다.